診療のご案内

小児在宅歯科診療

未来ある子どもと保護者の

笑顔が増えるように、

私たちがサポートいたします

当院では基本的に、火曜日に小児在宅歯科診療を行っています(他の曜日につきましては、ご相談の上、対応いたします)。

小児在宅歯科診療では、歯科治療を受けたくても様々な要因から歯科医院への通院が難しいお子さんを対象に、歯科医師と歯科衛生士がご自宅へお伺いし、治療を行います。

このようなお悩みはご相談ください

歯のお悩み

- 歯の生え方について

- むし歯ができていないか心配

- 着色や歯石がついている

- 乳歯がグラグラしている

- 歯並びが気になる

口腔ケアについて

- 歯みがきについて

- フッ素塗布について

- 口腔マッサージについて

- 適した清掃道具の選択について

食事に関するお悩み

- 食べることについて

- 飲むことについて

- 食事内容・形態について

- 摂食・嚥下機能療法について

対象エリア

当院(愛知県豊橋市向山町塚南14-4 向山フォレスタDUE2F)から半径16kmが診療範囲となります(エリアによって、訪問できない場合があります)。

お申し込みの流れ

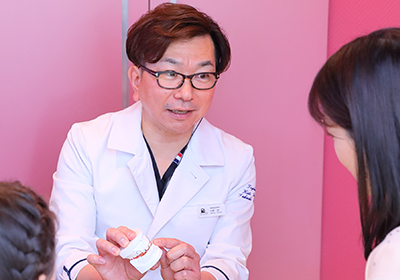

MESSAGE

メッセージ

これまで、特別な支援が必要な子どもへの歯科診療は、主に外来や入院で行われてきましたが、多くの場合、むし歯などの歯科疾患が重症化してからの治療となっています。今後は、重症化する前の「予防」や「口腔機能の維持向上」が大切です。そのため、私たちはお子さんと、ご家庭に合わせたお口のケア方法を、ご家族と共に考えます。また、歯科への要望の多い「食べる・飲む」に関連した摂食・嚥下機能療法にも対応しています。

小児在宅歯科診療では、他職種や高次医療機関との連携が必要となりますが、それぞれの職種がお互いの利点を活用し、欠点は補える様に連携し、お子さんとご家族を支えます。

プレMFT(口腔機能発達支援)

呼吸や食事、会話は口腔機能の発達と

大きな関わりがあります

日常の生活で、お子さんのお口ポカン、口呼吸、硬いものを噛むのが苦手、咀嚼が少ない、発音が不明瞭など気になることがあると思います。このような不安はお口の機能が関係している場合があります。お口の機能を高めるために、当院で行なっているプレMFTというお口のトレーニングを行う事をお勧めします。

このようなことを行います

- 習癖指導・口腔筋機能療法

- お口に関わる習癖(指しゃぶり、歯ぎしり、舌癖など)への対応を行います。

習癖指導では装置を用いた改善方法を提案することもあります。 - 摂食機能訓練

- 噛まない(噛めない)、詰め込み食べ、食事に時間がかかる、食べこぼしが多いなどの問題点が多くの小児に認められます。

障害や疾病の有無に関わらず、成長期の子どもの食べる機能の獲得を支援するために、摂食機能訓練を行います。 - 障害を有する子どもへの摂食機能訓練

- 障がいを有する子どもにとって栄養摂取は大きな課題です。子どもの摂食は口腔機能のみならず、病状や小児を取りまく環境と深く関係しており、生活全般の支援が必要となります。

発育過程と発育環境に応じた支援策を病院施設、家庭と連携をとりながら提供します。

詳しくはこちらの動画をご覧ください

プレ矯正(幼児期の矯正治療)

お口ポカンや口呼吸になっていませんか

乳歯列での矯正は、当院では装置の受け入れがおよそ可能な4歳から行なっております。特に、顎顔面の成長に影響をする交叉咬合や反対咬合は早期の対応が望まれます。また、不正咬合は日常生活での、お口ポカンや口呼吸などの口腔機能発達不全症とも関連が深いため、プレMFTとともに治療することが重要です。プレ矯正で使用する装置を紹介します。

乳歯列の4~5歳頃に

改善したい不正咬合

交叉咬合

反対咬合

ガタガタ(叢生)

口の癖による

上顎前突

使用する装置

- マウスピース装置

- インファントトレーナーやプレオルソ、ムーシールドなどマウスピース型の装置を使用し、お口のトレーニングを行いながら、歯並びが悪くなる癖やその原因にアプローチします。また、装置の使用は家庭にて就寝時を中心に使用するため、無理なく理想的な機能と歯並びを目指すことができます。

- 床矯正装置

- 歯の裏側の歯ぐきの部分に沿うように装置が覆っている矯正装置で、取り外すこともできます。装置中央のネジを回すことによって得られる力を矯正力として利用します。歯列や顎を拡大する時に使われます。就寝時を中心に装着するため、日常生活への影響は少ないです。

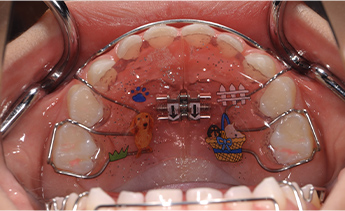

- 歯に装着する固定式の装置

- お子さんご自身で取り外すことができませんので、効果が出やすいのが特徴です。みがき残しが起きやすく、むし歯リスクが上がることがありますので、しっかりとブラッシングなどのケアを行うようにしましょう。

既成マウスピース装置による

反対咬合の治療

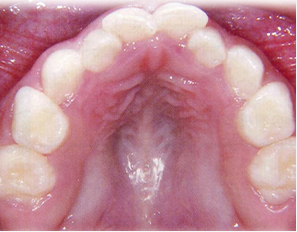

治療前

ムーシールド

装着時

治療後

| 治療詳細 | 反対咬合に対するムーシールドとプレMFTによる予防矯正 |

|---|---|

| 治療期間 | 6ヵ月 |

| 治療費用 | プレ矯正料金:165,000円 矯正前・後評価:3,500円 毎回の処置料:3,500円 |

| リスク・副作用 | 口内炎、むし歯、歯肉炎を生じることがあります。 |

既成マウスピースによる

習癖の除去

治療前

infantトレーナー

治療後

| 治療詳細 | 指しゃぶりによる開咬に対するインファントトレーナーとプレMFTによる予防矯正 |

|---|---|

| 治療期間 | 6ヵ月 |

| 治療費用 | プレ矯正料金:165,000円 矯正前・後評価:3,500円 毎回の処置料:3,500円 |

| リスク・副作用 | 口内炎、むし歯、歯肉炎を生じることがあります。 |